جامعة القاهرة .. قبلة العلم

كان النظام التعليمي الحديث من أهم التطورات التي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وارتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع السياسي النهضوي الذى ارسى دعائمه محمد على باشا ( ١٨٠٥ – ١٨٤٨م ) وقبل تولية محمد على باشا حكم مصر لم تعرف مصر نظام تعليمي بالمعنى الدقيق الذى يدل عليه هذا المصطلح فلم يكن هناك سوى الأزهر وبعض المدارس الملحقة بالمساجد والكتاتيب بالمدن والقرى ولكنها جميعا لم تكن ذات نظام يصل بينها ويجعل منها وحدة تعليمية كما كانت بعيدة عن سلطان الدولة ورقابتها رغم إنها استطاعت أن تقوم على تعليم أهل البلاد قرونا طويلة.

واستمد النظام التعليمي الحديث تلاميذه من الكتاتيب والازهر عند بدايته فكانت هناك لجان تطوف البلاد لزيارة الكتاتيب واختيار النجباء من تلاميذها للالتحاق بالمدارس الحديثة كما وقع الأختيار على المتميزين من طلاب الازهر للالتحاق بالمدارس العليا عند انشائها، بل كان من حظ بعضهم الانضمام الى البعثات التي اوفدها محمد على للدراسة في فرنسا.

لكن هذا التنظيم لم يدم طويلا ففي عام ١٨٤١م، تمت التسوية المصرية العثمانية لتضع حدودًا للمشروع السياسي الذى داعب أحلام محمد على ولتضع حدًا لحجم الجيش ولتغل يد الدولة في ادارة الأقتصاد فأصبحت الدولة في غير حاجة الى المزيد من الموظفين بل قامت بتسريح عدد كبير من الجنود والضباط ومن ثم رأى محمد على اعادة النظر في النظام التعليمي بما يتفق والأوضاع الجديدة ومن هنا جاء التنظيم الجديد الذى وضع في عام ١٨٤١م، والذى تم فيه الغاء اغلب المدارس الأبتدائية وانقاص إعداد تلاميذ المدارس الخصوصية ( العالية ) بما يتلائم مع حاجة الدولة الى خريجيها والى جانب هذا تم انقاص مرتبات التلاميذ وتنظيم ( ديوان المدارس ) على نحو جديد.

ويفسر هذا الأرتباط بين التعليم الحديث وحاجة الدولة الى الموظفين ما آل إليه حال التعليم في عهدي عباس حلمي الأول (١٨٤٨ – ١٨٥٤) ومحمد سعيد باشا (١٨٥٤-١٨٦٣م).

وفى عهد الخديوي اسماعيل (١٨٦٣– ١٨٧٩م ) حظى التعليم بقسط كبير من الأهتمام وأنشأت الحكومة المدارس وتحملت نفقات الدراسة بما في ذلك مصاريف معيشة الطلاب فأعاد (( ديوان المدارس )) الذى الغاه سعيد من قبل وازدادت ميزانية التعليم تدريجيًا وعادت الحكومة الى ايفاد البعثات الى اوروبا فاتجه معظمها الى فرنسا وأنشئ عدد من المدارس الأبتدائية في مختلف أنحاء البلاد من الاسكندرية شمالاً الى المنيا جنوبًا واشرفت الحكومة على الكتاتيب ( المكاتب الأهلية ) كما انشئت بعض المدارس التجهيزية ( المتوسطة ) والمدارس الخصصوصية ( العالية ) فأنشئت مدرسة الأدارة والألسن عام ١٨٦٨م، و التي اصبحت تعرف باسم مدرسة الحقوق منذ ١٨٨٦م، ومدرسة الرى والعمارة ( التي عرفت باسم المهندسخانة ) عام ١٨٦٥م، ومدرسة دار العلوم عام ١٨٧٢م، التي قامت لإعداد المعلمين للمدارس الأبتدائية والتجهيرية ومدرسة المساحة والمحاسبة عام ١٨٦٨م، ومدرسة الزراعة عام ١٨٦٧م، ومدرسة اللسان المصري القديم ( الأثار والمصريات ) عام ١٨٦٩م، اضف الى ذلك المدارس العسكرية المتخصصة.

وجريا على قاعدة الابقاء على المدارس العليا كلما كان هناك طلب على خريجها والاستغناء عنها كلما ندر الطلب عليهم اغلقت مدرسة الزراعة عام ١٨٧٥م، كما ألغيت مدرسة اللسان المصري القديم عام ١٨٧٦م، بعدما خرجت بعض المتخصصين بالآثار الذين قدر لأحدهم أن يكون من رواد هذا المجال في مصر (أحمد كمال باشا) على حين نالت مدرسة الطب قدرًا كبيرًا من الأهتمام.

وعندما تولى العلامة المصري على باشا مبارك ديوان المدارس عام ١٨٦٨م، جمع عددًا من المدارس الخصوصية (العالية) بسراى درب الجماميز فخصص لكل مدرسة ناحية من السراى وأقام معملاً مجهزًا للكيمياء والطبيعة ومكتبة عامة (دار الكتب الخديوية) عام ١٨٧٠م، ومدرجًا كبيرًا تلقى فيه محاضرات عامة في مختلف فروع المعرفة فكادت بذلك تتهيًا الفرصة لقيام جامعة مصرية إذ حقق التواجد المكاني نوعًا من التواصل العلمي بين الأساتذة وبعضهم البعض وبينهم وبين الطلاب ولو قدر لهذه التجربة الاستمرار لكانت نواة لقيام أول جامعة مصرية

واستمرت سياسة التعليم قائمة على الأرتباط بين حاجة الدولة الى الموظفين والتوسع في المدارس طوال عهد الأحتلال البريطاني ( ١٨٨٢ – ١٩٢٢م) فأولى الانجليز الاهتمام للكتاتيب دون بذل الجهد لتطويرها بينما ربطوا القبول بالتعليم الابتدائي بالحاجة للتعليم الثانوي والتعليم العالي فيتسع التعليم الابتدائي بالقدر الذى يكفى حاجة المدارس الثانوية والخصوصية ( العالية ) من التلاميذ مع العمل على ترقية هذا التعليم والأرتفاع بمستواه وحاجة تلك المدارس الى التلاميذ انما ترتبط بحاجة الدولة الى الكوادر الأدارية والفنية واقتصر القبول بالمدارس على ابناء القادرين الذين يستطيعون دفع المصروفات فهو تعليم للخاصة لا للعامة ومن ثم اصبح التعليم الثانوي والعالي – على وجه الخصوص – قاصرًا على طبقة إجتماعية معينة بعد ما كانت الكفاءة والاستعداد الشخصي هما معيار أختيار التلاميذ في المدارس قبل عهد الأحتلال البريطاني حيث كان التعليم مجانيا داخليا في جميع المدارس في عهد محمد على وإسماعيل.

وكان من الطبيعي أن تقل المخصصات المالية للبعثات التعليمية تدريجيًا حتى كادت تتوقف تمامًا في السنوات العشر الأولى من الأحتلال واذا كانت البعثات استمرت تحت ضغط الحركة الوطنية فقد قلت إعداد المبعوثين بما لا يتجاوز العشرة طلاب وعندما اعلنت سياسة الأحتلال التعليمية عام ١٨٩٣م، التي ذهبت الى عدم التزام الحكومة بتعيين خريجي المدارس المختلفة قل إقبال التلاميذ على الألتحاق بالمدارس العليا على وجه الخصوص كما حددت نظارة المعارف إعداد المقبولين بالمدارس بحجة الخشية من زيادة عدد الخريجين العاطلين وزادت من المصروفات الدراسية بالمدارس العليا اعتبارًا من عام ١٩٠٥م، للحد من الاقبال على التعليم العالي وقصره على ابناء الاعيان وحدهم ومن ثم جعل التوظف في الادارة المصرية قاصرًا على النخبة الأجتماعية المتعاونة مع الأحتلال وابعاد ابناء الطبقة الوسطى الذين تركزت بينهم خميرة العمل الوطني المعادي للاحتلال.

واذا كان التعليم العالي قد اصبح قاصرًا على الخاصة فلابد من صبغه بالصبغة الإنجليزية لربط هذه الشريحة الإجتماعية بالثقافة البريطانية وهكذا تقرر عام ١٨٩٨م، جعل التعليم في مدرسة الطب باللغة الانجليزية وتم إلغاء القسم الفرنسي بمدرسة المعلمين عام ١٩٠٠م، وأنشئ قسم إنجليزي بمدرسة الحقوق عام ١٨٩٩م، تدرس فيه المواد باللغة الانجليزية اخذ ينمو تدريجيا على حساب القسم الفرنسي بالمدرسة واتجهت البعثات الى بريطانيا بعد أن كانت تتجه الى فرنسا لذلك أصبح تعريب التعليم مطلبا أساسيًا من مطالب الحركة الوطنية وحققت الدعوة الى التعريب بعض النجاح فبدا منذ عام ١٩٠٧م، تعريب التعليم في مدرسة الفنون والصنائع ومدرسة الزراعة وبدأ التعريب في مدرسة الحقوق عام ١٩١٠م، وبدأ التعليم التجاري عربيًا وتأخر تعريب التعليم في مدرستي المعلمين والمعلمات الى ما بعد ثورة ١٩١٩ وفشلت الدعوة الى التعريب في مدارس المهندسخانة والطب والصيدلة والطب البيطري.

وفى مطلع القرن العشرين ارتبط الكفاح الوطني ضد الاحتلال بمعارضة سياسته التعليمية والمطالبة بنظام تعليمي وطني يتسع ليشمل الراغبين في طلب العلم من المصريين وفى إطار تلك الحركة كانت الدعوة الى تأسيس الجامعة المصرية بعد ما توفرت لمصر قاعدة عميقة الجذور من التعليم العالي.

ويعتبر طلاب البعثات المصرية الذين أرسلوا إلى أوروبا في عصري محمد على وخلفائه، هم الشرارة الأولى في إشعال فكرة إنشاء جامعة مصرية على غرار الجامعات الأوروبية، فقد لهجت ألسنتهم عند عودتهم بالحديث عن الجامعات الأوروبية وأبنيتها الضخمة، وعدد الكليات التي تحويها كل جامعة، وبيان ما فيها من العلوم والفنون، وأفاضوا في الحديث عن مزاياها، وبيان فوائدها، وأنه لا غنى عنها لبلاد تريد أن ترقى إلى معارج المدنية، وتنتظم في سلك الحضارة الحقيقية، إلا أن حديثهم عنها لم يكن إلا من قبيل الأحلام والأمنيات.

وخاضت الصحف العربية، والمجلات الوطنية في حديثها، واقترحت على الوطنيين إنشاء جامعات في الديار المصرية، ونقلت عدة إحصائيات عن جامعات أوروبا وعددها ونفقاتها، وأكثرت الكلام في ذلك، في عصر الخديوي توفيق، إلا أن المصريين كانوا يرون أن نفقاتها باهظة إذا قام بها فرد واحد، ولم يكونوا متأكدين من إمكانية تحقيقها من خلال تعاون الجميع، من مختلف الطبقات والشرائح الأجتماعية.

وقد لاقت الفكرة رواجًا كبيرًا بين الأهالي، خاصة بين جماعة الصفوة الاجتماعية. ونحو أواخر عام ١٩٠٦م، نقرأ في بعض الصحف عن اكتتاب مصطفى بك الغمراوى، وكان من وجهاء بنى سويف، بمبلغ ٥٠٠ جنيهًا للجامعة المصرية، وتلاه اكتتابات عديدة في جرائد مختلفة، لوجهاء آخرين وصارت الصحف تزف كل يوم بشرى من السراة. وهنا ظهر المشروع فجأة من تلقاء نفسه، وطلب عدد كبير من الحريصين على تحقيق هذه الفكرة تأليف نقابة لتلقى الأكتتابات ونشر الدعوة بصفة منتظمة.

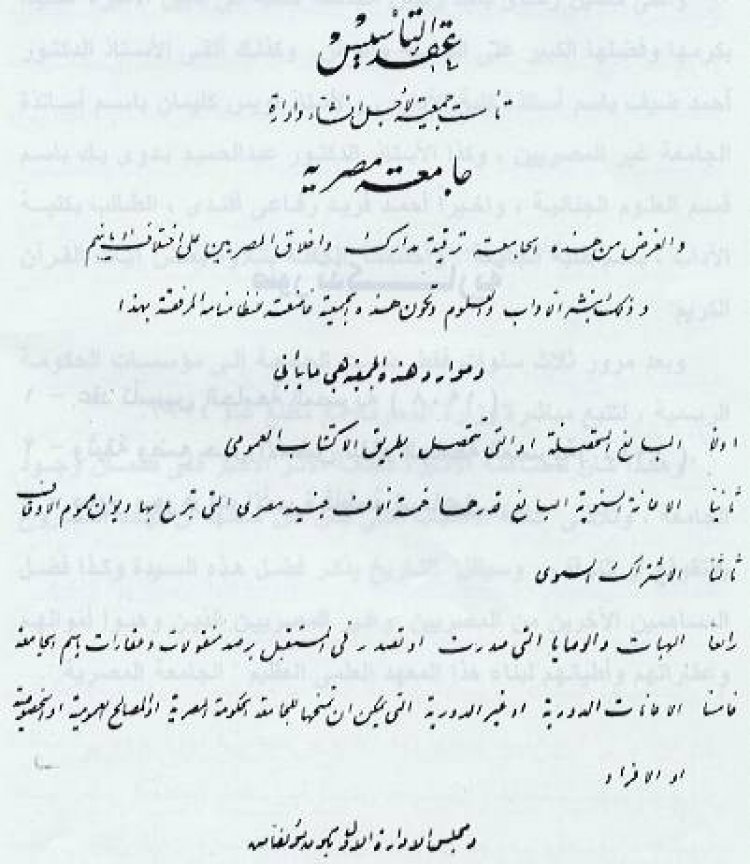

واجتهد القائمون على الفكرة في منزل سعد زغلول بك، المستشار في محكمة الاستئناف الأهلية، ونشروا في الجرائد دعوة للاجتماع، وحددوا له يوم ١٢ أكتوبر ١٩٠٦م. وتم الأجتماع في منزل سعد زغلول بجهة الإنشاء، وأيد الحاضرون اكتتابهم للجامعة، واتفقوا على عدة قرارات، كان أولها: انتخاب اللجنة التحضيرية التي مثل فيها سعد زغلول بك وكيلا للرئيس العام، وقاسم أمين بك سكرتيرا للجنة، وأسندت أمانة الصندوق إلى حسن سعيد بك الذي كان يعمل وكيلًا بالبنك الألماني الشرقي.

وحددوا ثمانية أعضاء آخرين، ولم يتم اختيار الرئيس العام، واقترحوا تأجيله إلى جلسة أخرى. واستقروا على تسمية الجامعة "بالجامعة المصرية"، وأن تنشر جميع قراراتهم ودعوتهم للناس للمساهمة في إقامة هذه المؤسسة، بجميع الصحف المحلية عربية كانت أم أجنبية. وبعد الجلسة وقع جميع المكتتبين على المبالغ التي تبرع أو يشرع في التبرع بها كل منهم، وبلغ الإجمالي من هذه الاكتتابات ٤٤٨٥ جنيهًا.

وحرصا من جانب القائمين على تنفيذ الفكرة، ولشدة خوفهم من أن تلقى هجوما من جانب سلطات الأحتلال أو الحكومة، أعلنوا في نص الدعوة للمشروع والذي نشرته جميع الصحف "أن الجامعة ليس لها صبغة سياسية، ولا علاقة لها برجال السياسة، ولا المشتغلين بها، فلا يدخل في إدارتها ولا في دروسها ما يمس بها، على أي وجه كان، وأن الهدف من إنشائها إنما لتكون مدرسة لتعليم العلوم والآداب لكل طالب علم مهما كان جنسه ودينه.

وقد وقع هذا النداء من الأمة المصرية الكريمة موقعًا حسنًا، وأحدث في الأوساط والبيئات دويا هائلاً، وتردد صداه في كل نفس، وانهالت على الصحف الرسائل المؤيدة والمحبذة للمشروع. وما لبثت التبرعات من كل أريحى كريم، أن تدفقت تتري، كاشفة عن همة عظيمة، وعزم لا يلين.

وكان المساهمون في الاكتتاب للمشروع في البداية جميعًا من صفوة المصريين "البكوات والأفندية" وبعض العلماء والمشايخ، ثم بدأ أمراء الأسرة الحاكمة يتابعون برعايتهم المادية وبجهودهم تسهيل مهمة إقامة هذه المؤسسة، وكان الأمير سعيد باشا حليم أول من اهتم بالأمر، وأخذ على عاتقه رئاسة "لجنة الأمراء" التي جمع لها نيفا و٨٠٠٠ جنيهًا، وناشدت جريدة "المؤيد" الأمير سعيد باشا أن يبر بوعده الذى صدر منه في باريس، بمتابعة العمل إلى النهاية.

وكانت قد شكلت لجنتان، إحداهما فنية، لوضع نظام الجامعة وما يتعلق بلوازم التعليم فيها، والأخرى لجمع الاكتتابات من المتبرعين. وفى الجلسة الثانية بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٠٦م، أعلنوا عن ضرورة انتخاب لجان فرعية متعددة للاكتتاب وجمع التبرعات من جميع المصريين في كل مكان من أنحاء القطر المصري، لأن الحكومة وإن كانت تنظر للمشروع بعين الرضا وتستحسن مبادئه، إلا أنها ترى أنه سابق لأوانه، وأن تكاليفه باهظة. ومن ثم فقد تأكد لهم ضرورة الاعتماد بعد الله على أنفسهم، وأن لا يعلقوا آمالهم على مساعدة خارجية. وتوافر بين جميع أعضاء اللجنة فكرة إسناد رئاسة المشروع لأمير من الأمراء تجتمع عليه الكلمة، حتى يضمنوا انتظام سير الإجراءات المتخذة للمشروع. كما قرروا إيداع ما يجمع من المال البنك الألماني الشرقي، على وجه التحديد، وذلك لأنه البنك الوحيد الذى قبل أن يساعد الجامعة بإعطاء فائدة ٤ ٪ سنويا، وأن يعطى مساعدة لها زيادة على ذلك ١٫٥٪ سنويا، ويكتتب بمبلغ أربعين جنيها سنويا، بحيث تستفيد الجامعة منه ٥٫٥٪. بينما عرضت جميع البنوك الأخرى فوائد أقل، كما أنهم لم يقبلوا استعادة جميع المبالغ في أي وقت يحتاجها المشروع، في حين قبلها البنك الألماني الشرقي. وكان قد بلغ إجمالي الاكتتاب في الجلسة الثانية ١٦٥٣٦ جنيها.

وكانت جماعة الصفوة السياسية المهتمة بمشروع الجامعة على وعى كامل بمغزى المخاوف التي تطرحها الصحف الأجنبية الناطقة بلسان حال سلطات الاحتلال، والتي ادعوا فيها أن مشروع الجامعة إنما هو لأغراض سياسية، فهو "جامعة إسلامية" تنهض ضد الاحتلال، ولأجل هذا أعلن سعد زغلول، حين تولى وزارة المعارف، تنحيه عن منصب النائب للرئيس وانتخبت اللجنة قاسم بك أمين عوضا عنه.

ولم يكن الأمر ليمضي على هذه الوتيرة طويلا، لأنه حتما كان سيعرض مشروع الجامعة للتوقف، وهنا تبرز مساهمة الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل، وفى هذا الوقت العصيب الذي مرت به الجامعة. فقد أعلنت الأميرة فاطمة عن رغبتها في المساهمة الكفيلة بضمان استمرار المشروع، وكذا توطيد أساس جميع أركانه.

فقد كانت الدار التي تقيم فيها الجامعة ليست ملكا لها، وكانت تنفق في كل عام لإيجارها أموالا كثيرة، بلغت في العام الواحد ٤٠٠ جنيها، وكانت الجامعة في حاجة إليها، لإنفاقها في سبل أخرى، كالإرساليات والتعليم وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدار (وكان موقعها مقر الجامعة الأمريكية الآن) لا تفى بحاجاتها، ولا تصلح لأن تكون مقرا ثابتا لها، كما كان صاحبها "جناكليس" غير راغب في استغلالها على سبيل الإيجار، وإنما كان يريد بيعها سواء للجامعة أو لغيرها، حتى لقد تدخل الأمير أحمد فؤاد، وطلب من "جناكليس" مد عقد الإيجار لأربع سنوات أخرى، فقبل الأخير على أن لا يؤجرها لهم بعد تلك المدة.

وعندما أطلع الدكتور محمد علوي باشا الأميرة فاطمة (وكان طبيبا خاصا بأسرتها) على هذه الظروف التي تمر بها الجامعة، بالإضافة إلى اختلال ميزانية المشروع التي كانت تهدده بالتوقف إذا استمرت تلك الظروف دون معونة جادة تضمن باستمراره وتقدمه وتوطيد أركانه، أعلنت له أنها على استعداد لبذل ما لديها لأجل ذلك. فأوقفت ستة أفدنة خصتها لبناء دار جديدة للجامعة، هذا بخلاف ٦٦١ فدانا من أجود الأراضي الزراعية بمديرية الدقهلية، من ضمن ٣٣٥٧ فدانا خصصتها للبر والإحسان وجعلت للجامعة من صافى ريعها (ريع ٣٣٥٦ فدانا و١٤ قيراطا و١٤ سهما) ٤٠٪ بعد خصم استحقاقات ومرتبات يبلغ مجموعها ٥٢٣٩ جنيهًا كل سنة، وقدر إيراد هذه الوقفية بميزانية الجامعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيها سنويًا.

وما كادت تزف هذه البشرى، حتى بادرت الجامعة بمخابرة مهندسين وطنيين مشهود لهم بالخبرة والبراعة، وهم صابر صبرى باشا، ومحمود فهمى بك، وغيرهما، ورجت منهم أن يضعوا رسما للجامعة، فواظبوا على العمل، تطوعا منهم لخدمة الجامعة، إلى أن أبرزوا رسمًا على طراز الجامعات الحديثة، عرض بعد ذلك على لجنة مؤلفة من حضرات مستر بويد كارتيز مفتش أول نظارة المعارف العمومية، والمستر بتس مدير البلديات بنظارة الداخلية، ومستر سيتون المهندس المعماري، فوافقوا عليه، وتقرر المشروع في بناء القسم الأول من هذا الرسم، وتبلغ مساحته نحو أربعة آلاف مترا، ويشتمل على مركز الإدارة العامة، ومجال تدريس العلوم الأدبية والقانونية، وغيرها من العلوم التي لا تحتاج إلى تمرينات عملية، وأن يكون على طراز عربي جميل.

أما الأقسام الأخرى، وعددها ستة، فستشرع الجامعة في بنائها كلما مست الحاجة، وسمحت به مواردها، وهى قسم للعلوم الطبيعية، وآخر للعلوم الكيميائية، وثالث لعلم طبقات الأرض والمعادن، ورابع لعلم الحيوان والتشريح المقارن، وخامس لدراسة النباتات تلحق به حديقة خاصة بالنباتات الوطنية والأجنبية، وتشتمل كل قسم من هذه الأقسام على قاعات التدريس الخاصة بهذه العلوم، ومعامل للتجارب، وبكل منها مكتبة للكتب اللازمة لمراجعة المشتغلين به، وسادس لمكتبة الجامعة، مع قسم خاص بالمستندات والآثار الخطية، والمسكوكات، وبناء خاص لسكنى رئيس الجامعة (Recteur) وسكرتيرها العام.

وأعلنت الأميرة فاطمة أن سائر تكاليف البناء سوف تتحملها كاملة والتي قدرت آنذاك بـ٢٦ ألف جنيهًا، وذلك بعرض بعض جواهرها وحليها للبيع. وكانت قد أهدتها للمشروع، وأن على إدارة الجامعة أن تتولى بيعها وفقا لما يتراء لمصلحة الجامعة. فعندما عرضوها بالجامعة لم يتم التوفيق في بيعها، فاتخذوا قرارًا بأن يعرضوها للبيع خارج القطر المصري وتشتمل هذه الجواهر على ما يأتى :

- عقد من الزمرد، يشتمل على قطع، حول كل قطعة أحجار من الماس البرلنت أصله هدية من المرحوم السلطان عبد العزيز، إلى ساكن الجنان المغفور له إسماعيل باشا.

- أربع قطع موروثة من ساكن الجنان المغفور له سعيد باشا، وهي:

- سوار من الماس البرلنت، تشتمل على جزء دائرى، بوسطه حجر، وزنه تقريبا ٢٠ قيراطا، حوله ١٠ قطع كبيرة، مستديرة الشكل، والسلسلة التي تلتف حول المعصم، مركبة عليها ١٨ قطعة كبيرة، ٦٥ قطعة أصغر منها حجما، وكلها مربعة الشكل.

- ريشة من الماس البرلنت على شكل قلب يخترقه سهم، مركب عليها حجارة مختلفة الحجم.

- عقد يشتمل على سلسلة ذهبية، تتدلى منها ثلاثة أحجار من الماس البرلنت، وزن الكبير منها تقريبا ٢٠ قيراطا، والصغيران يقرب وزن كل منهما من ١٢ قيراطا.

- خاتم مركب عليه فص هرمي من الماس يميل لونه إلى الزرقة.

وكانت الجامعة قد أوكلت للدكتور محمد علوى باشا (طبيب الأميرة فاطمة) عملية بيع المجوهرات، وتمكن محمد علوى باشا من بيعها بسعر مناسب جدا عاد على الجامعة بالنفع الكبير، فقد بلغ إجمالي بيعها حوالى ٧٠٠٠ جنيها مصريا على التقريب، وقد تم الأتفاق مع راغب الشراء والذى أناب عنه بنك الأنجلو إجيبشيان بمصر، ليتسلم الجواهر، ويدفع الثمن، ولكن هذا البنك أراد أن يتسلم الجواهر بغير تعيين نوعى لها، ولا تقدر ثمنها، فرفضت الجامعة التسليم بهذه الكيفية، إلى أن كتب للجامعة بما فيه رفع المسئولية عنها بمجرد التسليم للبنك، فيتم تسليم الجواهر وتسلم الثمن.

ومن فيض كرم الأميرة فاطمة إسماعيل أنها أعلنت تحملها كافة نفقات حفل وضع حجر الأساس، والذي كان سيحمل الجامعة نفقات كبيرة، وخاصة أن الخديوي عباس حلمى الثاني كان قد أعلن أنه سيحضر حفل الافتتاح هو والأمير أحمد فؤاد. وقد نشرت إدارة الجامعة بيانا في جميع الجرائد اليومية المحلية تحت عنوان "نفقات الاحتفال بوضع حجر الأساس لدار الجامعة، وهذا نصه:

"أبت مكارم ربة الإحسان، صاحبة العصمة، ودولة الأميرة الجليلة فاطمة هانم أفندم، كريمة المغفور له إسماعيل باشا الخديو الأسبق، إلا أن تضيف أية جديدة من آيات فضلها، فأمرت بأن تكون جميع نفقات الحفلة، التي ستقام لوضع حجر الأساس لدار الجامعة، في إرسال تذاكر الدعوة. ونظرا لتنازل الجناب العالى بوعد سموه بتشريف هذه الحفلة قد أوصت دولتها بمزيد العناية بترتيب الزينة، مما يليق بمقام سمو الأمير عزيز مصر. ومجلس إدارة الجامعة، لا يسعه تلقاء هذه المآثر العديدة إلا تقديم عبارات الشكر الجزيل، بلسان الأمة، على النعم الكثيرة، التي أغدقتها صاحبة هذه الأيادى البيض في سبيل العلم، ويسأل الله أن يطيل حياتها، ويتولى مكافآتها عليها بالإحسان".

وقد اجتمع مجلس الجامعة في جلسة تاريخية في ٥ ديسمبر ١٩٠٨م، للنظر في أمر افتتاح الجامعة، وهنا قرر الرئيس "الأمير أحمد فؤاد" أنه سعى إلى خديوي مصر، وعرض عليه الأمر بافتتاحها فوافق وقبل أن يحضر ويخطب فيها، وتم افتتاح الجامعة الأهلية في ٢١ ديسمبر ١٩٠٨م، وأقيمت حفلة كبيرة بقاعة مجلس شورى القوانين حضره الخديوي عباس الثاني، وبدأت الدراسة في الجامعة على هيئة محاضرات، ولما لم يكن قد خصص لها مقر دائم وقتذاك، فقد كانت المحاضرات تلقى في قاعات متفرقة كان يعلن عنها في الصحف اليومية كقاعة مجلس شورى القوانين، ونادي المدارس العليا، ودار الجريدة، حتى اتخذت الجامعة لها مكانا في سراي "نستور جناكليس" الذي تشغله الجامعة الأمريكية حاليًا.

واستمرت التبرعات تترى على لجان الأكتتاب المركزية بالقاهرة والفرعية بسائر أقاليم مصر. ولم تكن التبرعات نقدية فحسب، بل كان عدد من المساهمين قد أوقفوا أجود أطيانهم الزراعية، فحسن زايد بك أوقف ٥٠ فدانا وقيراطين و١٨ سهمًا، وتبرع مصطفى كامل الغمراوى بك بـ٦ فدادين و٦ أسهم، والشيخ محمد عبد الحميد حبيب بـ٥ فدادين، وعوض بك عريان المهدى بـ٧٢ فدانا و٢٣ سهمًا. وأوقف الأمير يوسف كمال ١٢٥ فدانًا و١٦ قيراطًا و٨ أسهم.

وكانت اللجان المختصة بالمالية تقوم بتحصيل إيجارات جميع هذه الأطيان نقدا سواء من الواقفين لها الذين عرضوا استئجارها من الجامعة بعد أن ألت إليها أو من إيجارها لغيرهم ممن عرضوا إيجارات أعلى من الواقفين، وذلك وفقا للشروط التي تضمنتها الوقفات. ويضاف مجمل هذه الإيجارات إلى حصيلة التبرعات، لتشكل في النهاية إجمالي رأس مال الجامعة والذي بلغ في ٣٠ سبتمبر ١٩١١م، نحو ٣٧٢١١ جنبها و٨٦٠ مليما كانت موزعة على النحو التالي:

١٩٨٢٥جنيهًا و٦٦٥مليمًا محصلة من الاكتتابات لإنشاء الجامعة،١٧٠٠٢ جنيهًا و٢٢٥ مليمًا قيمة الأطيان الموقوفة،٣٨٢جنيهًا ٩٤٠ مليمًا قيمة الأثاث الموهوبة.

وكانت اللجنة المالية قد حددت مبلغ ١٣٨٤٥ جنيها المتحصلة من التبرعات النقدية حتى عام ١٩٠٩م، واعتبرته كرأس مال ثابت لا تتصرف إلا في غلته. ولذلك أخذت المصروفات من إعانة الأوقاف السنوية (وكان مقدارها ٥٠٠٠ جنيها سنويا) ومن غلة المال المذكور ومن ريع الأطيان الموقوفة على الجامعة ومن رسوم قيد الطلبة.

وكان توسع المشروع في ناحية من الأعمال يضطر اللجنة المالية أن تخفض مصروفات دائرة أخرى، حتى تتوازن الإيرادات مع المصروفات. ففي عام ١٩١٠م، كانت المصروفات تزيد عن ٨٥٤٥ جنيها في السنة، في حين كانت الإيرادات ٧٢٠٢ جنيها و٩٨٠ مليما، مما اقتضى تخفيض مكافأة الأساتذة من ٤٠٠ جنيها إلى ٣٠٠ جنيه في السنة، وخفض بدل سفر الأساتذة الأوربيين من ١٠٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها، وبهذه الوسيلة أمكنها أن تزيد في عدد الدروس: فبعد أن كانت خمسة أصبحت في هذا العام ثمانية، وزاد عدد طلبة الإرسالية من ١١ طالبًا إلى ١٨ طالبًا. وبذل الأمير "أحمد فؤاد" ما في وسعه لتوفير تأليف وفود لجمع الاكتتابات في القاهرة وفى الأقاليم، واستخدم جميع الوسائل لجمع المال، وقام بسياحات في أوروبا لطلب مساعدات حكوماتها لمشروع الجامعة.

وعلى الرغم من زيادة النفقات التي اقتضاها توسيع نطاق التعليم، وزيادة إرساليات الجامعة إلى أوروبا، تمكنت الجامعة من حفظ التوازن بين الداخل والنفقات من خلال الأقتصاد في المصروفات كلما أمكنهم ذلك، ومن خلال التبرعات والإعانات التي تقدم للجامعة يوما بعد آخر.

وقد قررت الحكومة المصرية منح الجامعة إعانة أولية قدرها ١٠٠٠ جنيه، أدرجت في ميزانية ١٩١١م. ومع الاستمرار في زيادة عدد طلاب البعثات والمدرسين الوافدين والوطنيين، كانت المصروفات تتزايد باستمرار. وفى عام ١٩١٢م، حدث عجز في الميزانية فقد بلغت الإيرادات ٩٥٨٨ جنيها و٨٣٨ مليما، بينما بلغت المصروفات ١٠٠٨٢ جنيها و٤١٩ مليما، أي بواقع عجز يبلغ ٥٠٠ جنيهًا، تم تغطيته من وفر الأعوام الماضية.

ونتيجة لما حققته الجامعة الأهلية من إنجاز كبير فكرت الحكومة عام ١٩١٧م، في إنشاء جامعة حكومية، وشكّلت لجنة متخصصة للإشراف على تأسيس الجامعة الجديدة، فضمت في عام ١٩٢٣م، المدارس العليا القائمة إلى الجامعة، وضمت مدرستي الحقوق والطب إلى الجامعة، ثم اندمجت بعد ذلك مع الجامعة الأهلية، وفي ١١ مارس ١٩٢٥م، صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية، وكانت مكونة من كليات الآداب، والعلوم، والطب، والحقوق، وفي العام نفسه ضمت مدرسة الصيدلة لكلية الطب.

وفى عام ١٩٢٨م، بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة لها في موقعها الحالي الذي حصلت عليه من الحكومة تعويضا عن الأرض التي تبرعت بها الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل للجامعة، وفي أغسطس عام ١٩٣٥م، صدر المرسوم الملكي بقانون رقم ٩١ بإدماج مدارس الهندسة والزراعة والتجارة العليا والطب البيطري في الجامعة المصرية، ثم صدر مرسوم بإلحاق معهد الأحياء المائية بالجامعة المصرية في أكتوبر عام ١٩٣٥م.

وفي مايو عام ١٩٤٠م، تغير اسم الجامعة من المصرية إلى جامعة فؤاد الأول، بعدما صدر القانون رقم ٢٧ بتغيير اسم الجامعة، ثم تغير اسمها للمرة الثالثة بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢م، لتصبح جامعة القاهرة في سبتمبر عام ١٩٥٣م.

وتوالى إنشاء الكليات بعد ذلك فبدأت الدراسة بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية في العام الجامعي ٦٠/ ١٩٦١. وفى عام ١٩٦٢م، أنشئ معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وكذلك أنشئ في نفس العام معهد العلاج الطبيعي الذي تحول في يناير ١٩٩٢م إلى كلية العلاج الطبيعي.

وفى عام ١٩٦٤م، أنشئ المعهد العالي للتمريض وألحق بكلية الطب، وفى عام ١٩٦٩م، أنشئ المعهد القومي للأورام وفى عام ١٩٧٠م، أنشئت كليتا الإعلام والآثار ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.

وفى عام ١٩٧٩م، أنشئ معهد التخطيط الإقليمي والعمراني وتحول إلى كلية التخطيط الإقليمي والعمراني في عام ١٩٩١م.

وفى عام ١٩٨٧م، تم إنشاء معهد البحوث والدراسات التربوية بجامعة القاهرة، وفى ١٢من سبتمبر ١٩٩٤م، صدر القرار رقم (٢٨٧ب) بإنشاء المعهد القومي لعلوم الليزر الذي يعتبر أول معهد عالي لعلوم الليزر وتطبيقاته في العالم العربي، ثم أنشئت كلية الحاسبات والمعلومات عام ١٩٩٦م.

ولم يقتصر دور الجامعة على خدمة البيئة المحيطة بها، بل امتد إلى المحافظات القريبة منها فأنشأت الجامعة فرعا لها في محافظة الفيوم يضم كليات التربية، والزراعة، والهندسة، والخدمة الأجتماعية، والدراسات العربية والإسلامية، والسياحة والفنادق، والآثار، والعلوم. كما أنشأت في فرع الفيوم وبنى سويف كليات التجارة، والحقوق، والطب البيطري، والعلوم، والآداب، والتربية، والصيدلة واستقل فرع بنى سويف عام ١٩٨٣م. ومازالت مسيرة البناء والنماء ماضية في طريقها لتظل جامعة القاهرة كانت دائما تجسد اعتزاز كل مصري ومنارة العلم والنور في مصر والبلاد العربية.